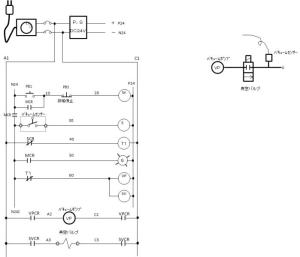

真空制御装置 ― 2013年03月03日 23時18分02秒

熱線コアカット習熟中 ― 2013年03月11日 00時18分13秒

土日は風が強く投げられないので真空引き装置の作製と熱線カット機の製作に没頭。

真空ポンプと制御装置を合板で作製した遮音BOXに収めて12時間タイマーに接続。

箱前面の緑角釦が真空スタート、赤は非常停止。スタートして設定値に達すると7~8分後にポンプ停止。設定値以下になったらポンプ再起動するように回路を設計した。

枕を圧縮袋に入れた実験では-0.081Mpまで引いて真空ポンプを止めてもリークはなく

ポンプは再起動しなかった。

主翼のバギングではうまくいくだろうか。

真空ポンプと制御装置を合板で作製した遮音BOXに収めて12時間タイマーに接続。

箱前面の緑角釦が真空スタート、赤は非常停止。スタートして設定値に達すると7~8分後にポンプ停止。設定値以下になったらポンプ再起動するように回路を設計した。

枕を圧縮袋に入れた実験では-0.081Mpまで引いて真空ポンプを止めてもリークはなく

ポンプは再起動しなかった。

主翼のバギングではうまくいくだろうか。

色々なサイトを参考に熱線半自動カット機を作製した。

熱線にはインコネル750xを採用した。1メートル3700円(送料込)もした。

テンション機構がまだ煮詰まってないのでターンバックルを利用した物では引っ張りすぎて高価な線が破断。線に折り目を付けた所が弱いようで取り付け方法を考える必要がある。ギターの弦を巻く機構をそのまま流用しようか。

1回目のカットは熱量が弱く砂丘の風紋のようになってしまった。

電源クリップ挟む位置をコアぎりぎりにして熱量を上げる必要がある。

2回目のカット。若干ビーチマークが見られるが1回目よりは遥かに良い状態だが後縁部がだれている。テンションが足りないようだ。

3回目のカット。テンションを調整したのでカット面は良くなっている。

外翼もカットしてみたが重石を置くのを忘れて少し厚くなってしまった。

テンプレート前後の余長が不足しているようで後縁の出来がいまいち。

引っかかりもあるので作り直しが必要だ。

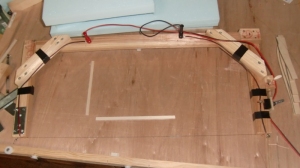

半自動熱線スチロールカッター ― 2013年03月12日 16時59分20秒

ホームセンターで規格外の角材バーゲン品を30円で3本購入

カット幅が600㎜になるようにコの字型のフレームを作成。懐は250㎜にした。

コアは2ピースで最大でも500㎜なので十分な大きさだ。

アームがたわまないように補強をいれた。

右端奥側にターバックル製テンション調整機構がある。

充電器用DOS-V電源の12ボルトを使ってインコネル線に印加しクリップの位置で熱量を調整する。

内翼をカットするときに12ボルトでは熱量が不足気味で、コアぎりぎりにクリップをセットしないと綺麗にカットできない。あと2~3ボルト高めが良いようだ。

カット幅が600㎜になるようにコの字型のフレームを作成。懐は250㎜にした。

コアは2ピースで最大でも500㎜なので十分な大きさだ。

アームがたわまないように補強をいれた。

右端奥側にターバックル製テンション調整機構がある。

充電器用DOS-V電源の12ボルトを使ってインコネル線に印加しクリップの位置で熱量を調整する。

内翼をカットするときに12ボルトでは熱量が不足気味で、コアぎりぎりにクリップをセットしないと綺麗にカットできない。あと2~3ボルト高めが良いようだ。

スチロールカッター改造 ― 2013年03月14日 20時34分44秒

熱線カッターを改造中。

ギターペグ(糸巻き?)をサウンドハウスから調達。580円なり

ギター弦ダダリオPL010(0.25ミリ)10枚セット780円も調達。

可変電源キットを秋月電子から。パネルメーター3A電流計30V電圧計をアマゾンから。

テンションの微妙な調整と熱量をボリュームで変更できるように計画中。

ギターペグ(糸巻き?)をサウンドハウスから調達。580円なり

ギター弦ダダリオPL010(0.25ミリ)10枚セット780円も調達。

可変電源キットを秋月電子から。パネルメーター3A電流計30V電圧計をアマゾンから。

テンションの微妙な調整と熱量をボリュームで変更できるように計画中。

直張り統合環境?、スチロールカッター他 ― 2013年03月19日 23時31分28秒

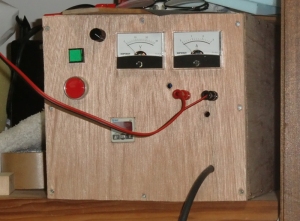

先週頼んでいた部品が到着したので真空引き装置にスチロールカッターの電圧調整機構をビルトインした。

DC-DCコンバーターと電圧計、電流計の配置に苦労したが何とか収めることに成功。ボリュームで電圧を調整して熱線の温度を変更する。

DC-DCコンバーターと電圧計、電流計の配置に苦労したが何とか収めることに成功。ボリュームで電圧を調整して熱線の温度を変更する。

半自動スチロールカッターはテンション調整機構の変更と手元スイッチの取り付け、給電方法の変更を行った。

テンション機構はギターのペグ(糸巻き)を流用した。

手元スイッチはホームセンターから車用のスイッチを購入。

熱量やテンションの調整を実施中に高価なインコネル線を破断。

やむなく0.4ミリのステンレス硬線に変更。

インコネルに比べ3倍の電流を流さないとうまく切れない

悪戦苦闘の末、左右内外翼を切り出した。ここにくるまでスタイロフォームの半分を練習台にした。

それでもコアにはひげ状のスチロールがへばりついていて、温度と速度の最適解がまだ掴めていない。

翼型はAH系を採用した。こう言う形状はさすがにバルサリブ組ではお手上げだ。

翼端の整形をして並べてみた。

最近のコメント